2023-06-29 10:06:36

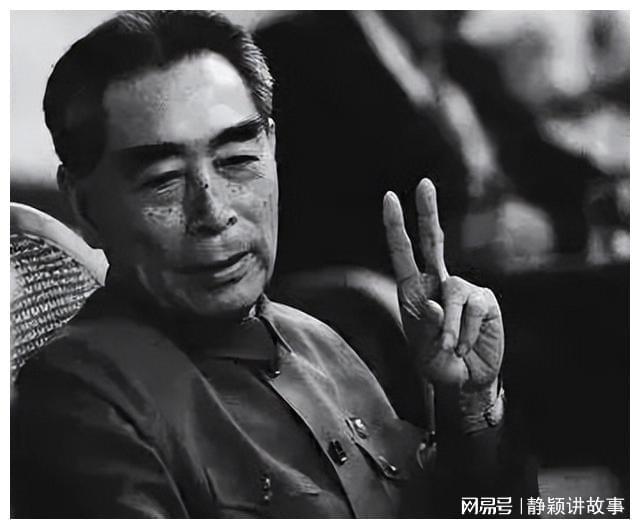

2023-06-29 10:06:36一次介绍我国建设成绩的记者招待会上,一个西方记者不怀好意的问:请问中国 银行有多少资金?

知道提问者的目的一是在于想嘲笑我国经济不发达,二是想打探一下我国的经济实力。

周总理委婉地说:“中国 银行的货币资金嘛?有18元8角8分。”

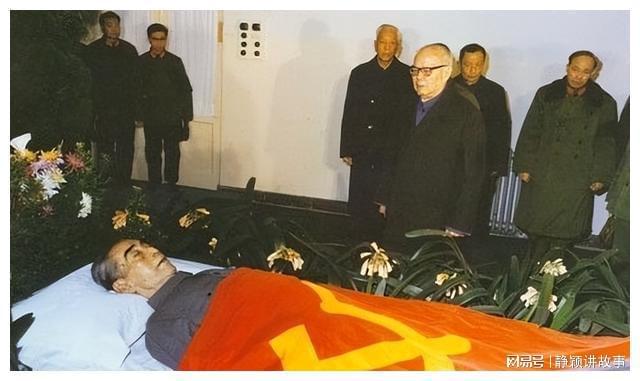

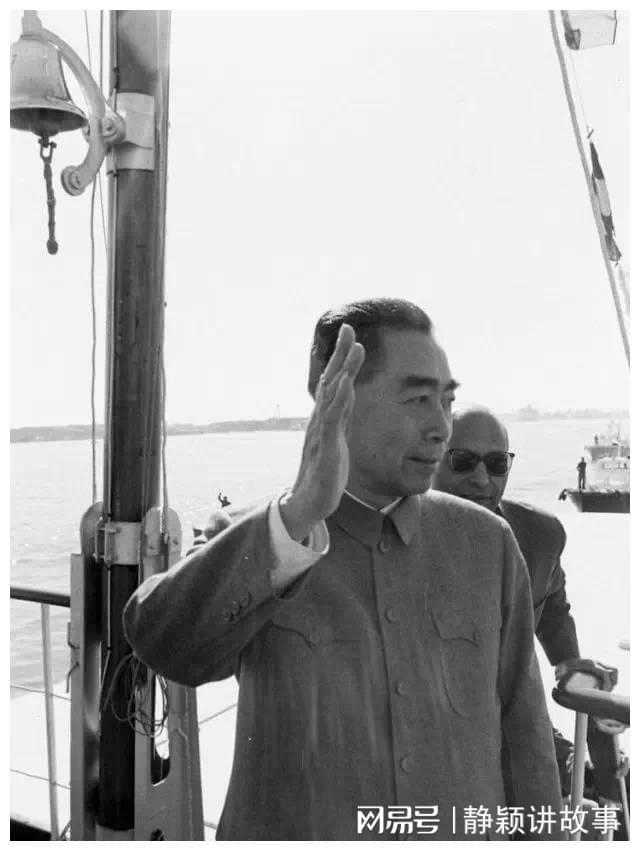

1976年1月8日,农历腊月初八。周总理在京逝世,享年78岁。

全国上下一片悲痛,北京城内为总理送行的队伍足足延绵十里,无数人在总理灵堂面前沉默哀悼。联合国降半旗表示哀悼,他的逝世让世界痛哭。

周总理一生没有子女、没有房产、没有墓地,两袖清风鞠躬尽瘁!他是真正意义上的伟人。

这么多年过去了,人们对他的纪念活动从来没有停止过。

时至今日,每每提到周总理,我们总会想起他的音容相貌,想到他的丰功伟绩。

死不留灰

在中国现代史上,1976年堪称最不平静的一年,那一年,震惊世界的唐山大地震爆发,东北地区遭遇了极为罕见的陨石雨,周恩来、朱德、毛泽东三大伟人相继逝世,举世震动。

1976年1月8日上午9时58分,一代伟人周恩来总理在北京305 永远地停止了呼吸。总理逝世以后,0 中央将1月10号和11号这两天定为总理遗体告别的时间。

总理逝世的时候正是一月份,当时天气寒冷,北京的鲜花种类少,数量也不多。邓大姐就让自己的秘书赵炜,从温暖的广州空运过来一些鲜花。

广州的群众知道这些鲜花是用来祭奠总理以后,无论如何也不收钱。他们觉得,这是广州 为勤劳一生的总理能做最后一点事情,是广州人们的一片心意,无论如何也不能收这些钱。邓大姐得知情况后,坚持要付清该有的金额。她给自己的秘书赵炜下了死命令,无论如何,也要分文不少地将这些钱付清,不然总理在天之灵知道了也不会安息。他生前不拿群众一分一线,死后更不能玷污了总理的英明。

从总理去世到遗体火化这段时间内,共7天。在这7天内,邓大姐为总理更换了7个花圈,加上运费总共花销480元。处理完总理的丧事以后,邓大姐担心工作人员没把钱付够,坚持要看购买花圈的0 ,看到0 上的金额和实际数准确无误,才真正安下心来。

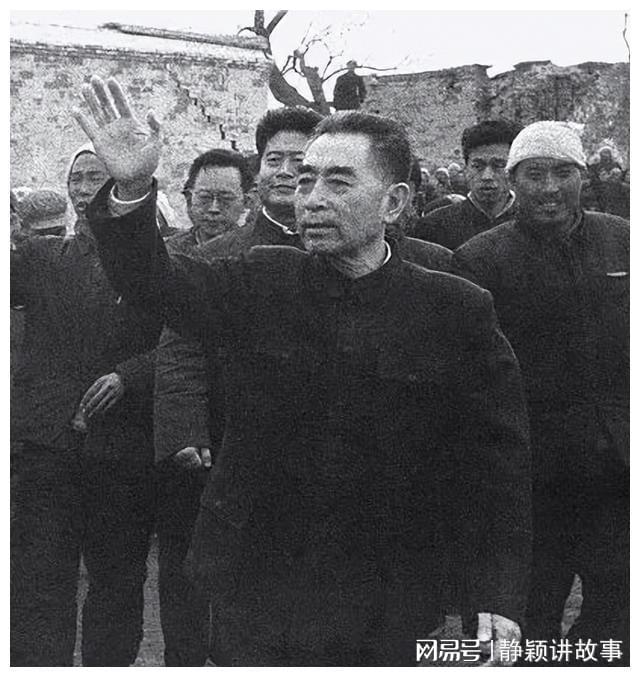

灵车出来后,行驶在铅灰色的长安街路面,由东向西驶去,车头用黄色和黑色的挽纱扎结成一个巨大的花圈,灵车两边随风飘动的黑纱,不仅挽留着装有总理遗体的灵车,也挽留着长安街道路两旁送别总理的民众的视线。

这是一次史无前例的、无组织、群众自发性地来送别总理的盛大队伍,这在中国历史上绝无仅有。长安街两旁站满了成千上万的群众,扶老携幼,大家默默垂泪,灵车两旁的人群足足蜿蜒了数十里。他们中有怀抱婴儿的母亲,倚杖而立的老人,双腮垂泪的孩童,满眼泪花的工人、农民、学生、士兵、机关干部、街道居民……大家都统一的在臂膀上戴上了黑纱,胸前缀上了白花,任凭凛冽的寒风吹打,大家久久伫立在长安街两旁。每个人的脸上都挂满了泪珠,黑暗阴沉的天空让这里的悲伤气氛,显得更加压抑。

这是拥有多高威望,受到 多少爱戴,才可以构造这样的壮观场面!灵车渐渐消失在漫无边际的黑暗中,然而伫立在长安街两旁的人群,却依旧迟迟不愿散去……

周总理去世后,八宝山殡仪馆收到上级通知,吩咐:“周总理人生最后一站,将在这里举行。”为此,八宝山殡仪馆0 支部给予高度重视,多次开会,一定办好上级领导分派的任务。这次送别总理意义非比寻常,要当作一场硬仗来打。能为总理服务,放在以前绝对是无上的光荣,然而此刻,谁也高兴不起来,换做是谁也不忍心将敬爱的总理推进火海,幻化成一缕青烟。

总理的骨灰盒一开始由警卫秘书手捧着,后来由邓大姐接过,一直捧到了文化宫。总理的骨灰将在这里举行三天的吊唁活动。

周总理的追悼大会结束后,北京的西长安街、西单一直到八宝山共10多公里的街道两旁,仍然站满了人群。他们都已从报纸上和广播里得知周总理的骨灰将要撒掉。他们还想最后看一眼他们心目中的好总理,最后见一眼运送他骨灰的灵车。

1月15日晚上的7点30分左右,张树迎从邓大姐手中接过骨灰盒,高振普同志捧着花瓶,为避开群众和新闻媒体,他们通过 大会堂的地下通道,为了尽量减小目标,不被人发现,并未用周恩来生前乘用的大红旗,而是坐上当年斯大林赠送给周恩来的苏制灰色吉姆车。邓大姐由她的秘书、保健人员等陪同坐另一辆车紧随其后,离开大会堂,利用夜幕的掩护,向东驶去。约8时许,他们一行来到北京东郊的通县机场。一架也是苏制、编号为“7225”、原本用于撒农药的安—2小型飞机停放在那里。按照周总理生前留下的嘱咐:死后火化,不保留骨灰,把他的骨灰撒向祖国的山山水水。

1976年1月16日晚8点15分,安—2平稳地起飞后,分别在北京上空、北京的密云水库上空、天津的海河上空和山东滨州的黄河入海口上空撒掉了周恩来的全部骨灰。每撒一处都有一定的含义,都能体现周恩来生前的博大胸怀。

第1把骨灰撒北京与首都 心连心,第2把骨灰撒密云难忘治水为 ,第3把骨灰撒天津津门起步闹革命,第4把骨灰撒滨州亲山亲水报母亲。

生而无后

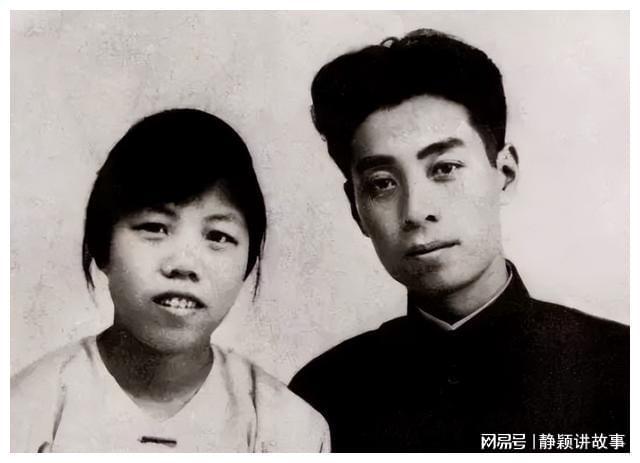

邓大姐在周总理东征的时候,为了不影响到了周总理的革命事业,就把自己腹中的孩子放弃掉了。周总理回来得知这个事情以后,对邓大姐发了脾气。这是邓大姐的记忆中,周恩来发过最大的一次脾气,而且周总理还说:“这是两个人的事情,你怎么能一个人做决定呢?你不能把革命跟生育后代对立起来,孩子是我们的接班人,应该是我们等孩子来接我们的班!而且这样对你身体不好。”而这是周恩来的第一个孩子,不过可惜的是,第一个孩子没能成功降临人间。

在邓大姐第二次怀孕预产期的时候,是在1927年的3月,那时的周恩来已经被调往上海工作,这时的邓大姐身处于广州中,因为分娩的事情,就没能跟随周恩来前往上海。经历过第一次的经历后,邓大姐的母亲也跟随着来到了广州,并且在广州帮忙照顾邓大姐调理身体。

927年3月21日,到了邓大姐生产的那天,周总理正在上海领导工人阶级进行第三次武装起义成功的时间,在邓大姐的产房中,由于胎儿体型较大,在生产的时候出现了难产,经历了几天都没能把孩子生出来。

当时是在德国 中生产,没有什么好的 设备,只能用产钳夹出来,由于当时 的不小心伤到了孩子,这个孩子也没能活下来。后来,一个日本医生看过邓大姐的身体之后,跟她严肃的说,由于难产没有恢复好加上一路的旅途奔波,邓大姐这辈子没有了生育的可能性,而这个那个孩子,也是周恩来的最后一个孩子了。

在邓大姐不能生育之后,周总理也没有放弃过邓大姐,而这对未来的总理夫妇,以国为家,爱民如子,把国人当作了孩子,二人从此以后为了新中国而奋斗终身。

官而不显

新中国成立初期,一些地方和部门想兴建大的楼堂馆所,对此周总理总是迟迟不批。他常对秘书们说:“要我批准,签个字很容易。可这是 的资金, 的血汗,我是提笔千斤重啊!”

1962年6月,周总理顺道去鞍山市视察,当时鞍山市刚建好一座新宾馆,当地负责人准备让周总理住到那里去,可周总理到宾馆一看坚决不住。他说:“宾馆为何要盖得那么好?要知道现在全国有很多地方还十分困难,我不能住在这里!”在视察中,周总理又发现鞍山市还在新建的一个大礼堂,其中有不少地方仿造了 大会堂廊柱式建筑的样子,于是周总理当即说:“什么?你们把 大会堂搬到这里来啦!”然后马上指示:“这个礼堂不能用!”

为了接见外宾和出席会议需要,周总理第一次做衣服,选中了北京“红都”服装店。工作人员介绍:“这是闻名全国的服装店。”周总理笑着说:“我就是慕名而来的。”面对工作人员介绍的英国呢料、澳大利亚毛料等各色的外国布料,周总理摇摇头,说:“我要中国料子,无论毛料布料都要国产的。”这次他做了一套青色粗呢毛料中山服、一套蓝卡其布夹衣和一套灰色平纹布中山装。这几件衣服一直穿到1963年,始终整洁、挺括。衣服穿了10年仍然整洁、挺括,其中当然有奥妙。

周总理有两只袖套,办公时必定套在胳膊上,这样就保护臂肘不会磨损得太快。然而,他一天工作长达十七八个小时,天长日久仍不免磨损磨破,于是,便送去“红都”请裁缝织补。衣服虽然旧了,会客时将衣服熨烫一遍,穿出来仍然整洁、挺括,再加上他潇洒大度的仪容举止,丝毫无损大国总理的风度。

一次他出国访问,内衣破了送到我驻外使馆去补,去洗。当大使夫人抱着这一团衣服回来时,伤心得泪水盈眶,她怒指着工作人员道:“原来你们就这样照顾总理啊!这是一个大国总理的衣服吗”总理的衬衣多处打过补丁,白领子和袖口是换过几次的,一件毛巾睡衣本来白底蓝格,但早已磨得像一件纱衣,瞪大眼睛也找不出原来的纹路。这样寒酸的行头,当然不敢示人,更不敢示外国人。

所以总理出国总带一只特殊的箱子,不管住多高级的宾馆,每天起床,先由我方人员将这一套行头收入箱内锁好,才允许宾馆服务员进去整理房间。人家一直以为这是一个最高机密的文件箱呢。这专用箱里锁着一个贫民的灵魂。而当总理在国内办公时就不必这样遮挡“家丑”了,他一坐到办公桌旁,就套上一副蓝布袖套,那样子就像一个坐在包装台前的工人。许多 工作报告,国务院文件和震惊世界的声明,都是在这蓝袖套下写出的。只有总理的贴身人员才知道他的生活实在太不像个总理。

0 而无私

周总理一入城就在中南海西花厅办公,一直住了25年。这座老平房又湿又暗,多次请示周总理要给这间房子装修一下,周总理都不批准。终于有一次工作人员趁周外出时将房子小修了一下。《周恩来年谱》记载:1960年3月6日,总理回京,发现房已维修,当晚即离去暂住钓鱼台,要求将房内的旧家具(含旧窗帘)全部换回来,否则就不回去住。工作人员只得从命。

![1688010664166074.jpg GCGWF]O0L2M~459QKW{N}XH.jpg](/upfile/2023/08/1690872017231.jpg)

有一次,周在杭州出差,临上飞机时地方上送了一筐南方的时鲜蔬菜,回到北京时才被他发现,他随即严厉批评了工作人员,并命令折价寄钱回去。还有一次,总理在洛阳视察,见到一册碑帖,问秘书身上带钱没有?秘书当时也没带钱,总理摇摇头走了。总理从小随伯父求学,伯父的坟迁移,他不能回去,先派弟弟去,临行前又改派侄儿去,为的是尽量不惊动地方。一国总理啊,他理天下事,管天下财,住一室,食一蔬,用一物,办一事算得了什么

1974年,康生被查出癌症住院治疗。周总理这时也有绝症在身,还是拖着病体常去看康生。康生一辈子与

周总理

不和,

周总理

每次一出病房他就在背后骂。工作人员告诉

周总理

,并说到:“既然这样您何必去看他。”但总理笑一笑,还是照常去。这种以德报怨,顾全大局,委曲求全的事,在他一生中举不胜举。

![1688010707810236.jpg ]ZM{[OA8`@GZ0MN(7S]W4OX.jpg](/upfile/2023/08/1690872017381.jpg)

周总理同胞兄弟三人,他是老大,老二早逝,他与三弟恩寿情同手足。恩寿解放前经商为我们0 提供过不少经费,解放后安排工作到内务部。

周总理

指示职务要安排得尽量低些,因为他是自己的弟弟。后恩寿有胃病,不能正常上班,

周总理

又指示要办退休,不上班就不能领 工资。曾山部长执行得慢了些,

周总理

又严厉批评说:“你不办,我就要给你处分了。”

“文化大革命”中

周总理

尽全力保护救助干部。一次范长江的夫人沈谱(著名民主人士沈钧儒之女)找到

周总理

的侄女周秉德,希望能向

周总理

转交一封信,救救长江。周秉德是沈钧儒长孙媳妇,沈谱是她丈夫的亲姑姑。范长江是我0 新闻事业的开拓者,又是沈老的女婿,

周总理

还是他的入0 介绍人。以这样深的背景,周秉德却不敢接这封信,因为

周总理

有一条家规:任何家人不得参与公事。如果说

周总理

要借在0 的力量谋大私,闹独立,闹分裂,篡权的话,他比任何人都有更多的机会,更好的条件。

劳而无怨

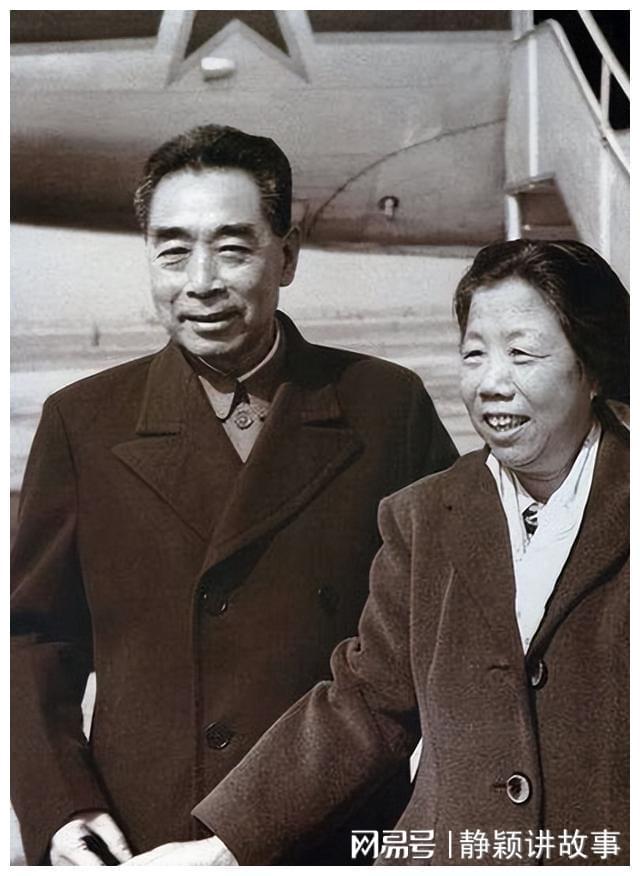

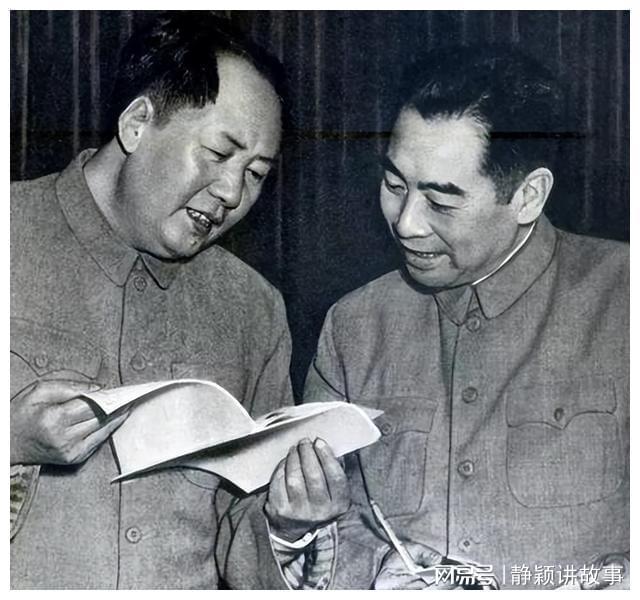

周总理是中国革命的第一受苦人。上海工人起义,“八一”起义,万里长征,三大战役,这种真刀真枪的事他干;地下特科斗争,国统区长驻虎穴,这种生死度外的事他干;解放后政治工作、经济工作、文化工作,这种大管家的烦人杂事他干;“文化大革命”中上下周旋,这种在夹缝中委曲求全的事他干。他一生的最后一些年头,直到临终,身上一直佩着的一块徽章是:“为 服务。”如果计算工作量,他真正是0 内之最。

周总理

是1974年6月1日住进 的,而据资料统计,1至5月共139天,他每天工作12~14小时有9天;14~18小时有74天;19~23小时有38天;连续24小时有5天。只有13天工作在12小时之内。而从3月中旬到5月底,两个半月,日常工作之外,他又参加中央会议21次,外事活动54次,其他会议和谈话57次。

![1688010774103808.jpg 269G0@UV8P(]]FRN9E9Y48N.jpg](/upfile/2023/08/1690872018281.jpg)

他像一头牛,只知道负重,没完没了地受苦,有时还要受气。1934年,因为王明的“左”倾路线和洋顾问李德的指挥之误,红军丢了苏区,血染湘江,长征北上。这时周恩来是军事三人团之一,他既要负失败之责,又要说服博古恢复毛泽东的指挥权,惶惶然,就如《打金枝》中的皇后,劝了金枝,回过头来又劝驸马。1938年,他右臂受伤,两次治疗不愈,只好赴苏联求医。医生说为了彻底好,治疗时间就要长一些。他却说时局危急,不能长离国内,只短住了6个月,最后还是落下个臂伸不直的残疾。

死不留言

周总理年轻时还有诗作,现在东瀛岛的诗碑上就刻着他那首著名的《雨中岚山》。皖南事变骤起,他愤怒地以诗惩敌:“千古奇冤,江南一叶,同室操戈,相煎何急。”但解放后,他除了公文报告,却很少有诗。当真他的内心情感之门关闭了吗?没有。根据工作人员的回忆,周总理工作之余也写诗,用毛笔写在信笺上,反复改。但写好后又撕成碎片,投入纸篓,宛如一群梦中的蝴蝶。除了工作,除了按照0 的决定和纪律所做的事,他不愿再表达什么,留下什么。瞿秋白在临终前留下一篇《多余的话》,将一个真实的我剖析得淋漓尽透,然后昂然就义,舍身成仁。坦白是一种崇高。周总理在临终前只留下一叠白纸。“菩提本无树,明镜亦非台”,本来就无我,我复何言哉?不必再说,又是一种崇高。

![1688010835416713.jpg 2K)[]YHZ`GNM$77PZPVQ~BI.jpg](/upfile/2023/08/1690872018489.jpg)

妙语连珠,尽显大国智慧

在一次介绍我国建设成绩的记者招待会上,一个西方记者不怀好意的问:请问中国 银行有多少资金?

周总理

知道提问者的目的,一是在于想嘲笑我国经济不发达,二是想打探一下我国的经济实力。

周恩来委婉地说:“中国 银行的货币资金嘛?有18元8角8分。”但他看到众人迷惑不解的样子,又解释说:“中国 银行发行的面额为18元、5元、2元、1元、5角、2角、1角、5分、2分、1分的10种主辅 币,合计为18元8角8分。”

话音刚落全场响起热烈的掌声,总理有意回避问题的实质,以“总面额”替代“总金额”,既堵了外国记者的口,又不损害招待会和谐的气氛,运用曲解,使语言犀利而风趣,充分表现出他过人的应变能力和高超的语言艺术。

有外国记者问

周总理

:“在中国,明明是人走的路,为什么要叫‘马路’呢?”周总理不假思索地答道:“我们走的是马克思主义道路,简称‘马路’。”这位记者的用意是想把中国人比作牛马,和牲口走一样的路。记者又问:“中国现在有四亿人,需要修多少厕所?”这纯属无稽之谈,可是,在这样的外交场合,又不便回绝,周总理轻轻一笑回答到:“两个!一个男厕所,一个女厕所。”

周总理

则沉稳不乱,反应迅速,回答幽默风趣。周总理把马路的“马”解释成马克思主义的“马”,这是拆字、解字式的机智应对。

美国代表团访华时,曾有一名随同官员当着周总理的面说:“中国人很喜欢低着头走路,而我们美国人却总是抬着头走路。”此语一出,话惊四座。周总理不慌不忙,面带微笑地说:“这并不奇怪。因为我们中国人喜欢走上坡路,而你们美国人喜欢走下坡路。”周总理的回答,自信优雅而不失风度,形象地描画了中国人步步登高而美国人步步下滑的景象,让美国官员领教了什么叫作柔中带刚。最终尴尬、窘迫的是美国人自己。这是图景式的机智应对。

一位美国记者在采访周总理的过程中,无意中看到总理桌子上有一支美国产的派克钢笔。他便带有几分讥讽的口吻问道:“请问总理阁下,你们堂堂的中国人,为什么还要用我们美国产的钢笔呢?”周总理听后,风趣地说:“谈起这支钢笔,说来话长,这是一位朝鲜朋友的抗美战利品,作为礼物赠送给我的。我无功受禄,就拒收了。朝鲜朋友说,留下做个纪念吧。我觉得很有意义,就留下了这支贵国的钢笔。”美国记者一听,顿时哑口无言。

![1688010990195012.jpg L6YZ)YB9)0QR9)]JHP`6Q{H.jpg](/upfile/2023/08/1690872018455.jpg)

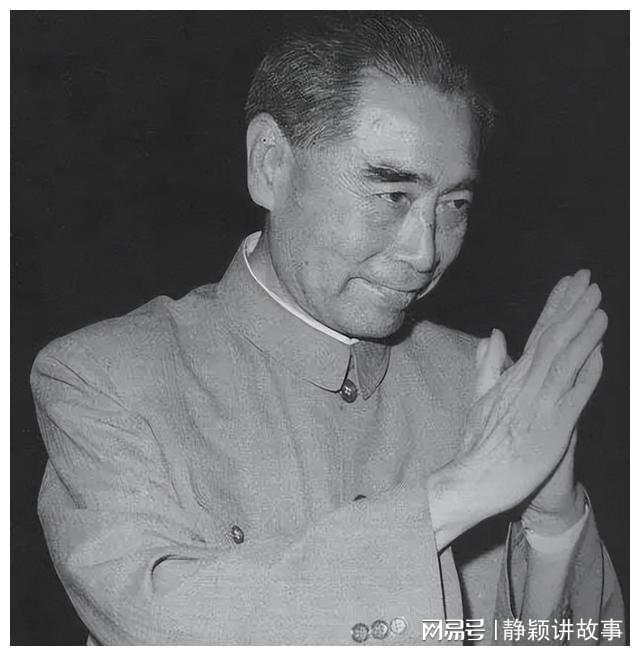

国际尊重:为总理降半旗

“1976年1月8日,周恩来逝世时,设在美国纽约的联合国总部门前的联合国旗降了半旗。自1945年联合国成立以来,世界上有许多 的元首先后去世,联合国还没有为谁下过半旗。一些 感到不平了,他们的外交官聚集在联合国大门前的广场上,言辞激愤地向联合国总部发出质问:我们的 元首去世,联合国的大旗升得那么高,中国的总理去世,为什么要为他下半旗呢?

![1688011067212404.jpg 7AB]]I{}VUW@}WQ[G07ZPAI.jpg](/upfile/2023/08/1690872018660.jpg)

当时的联合国秘书长瓦尔德海姆站出来,在联合国大厦门前的台阶上发表了一次极短的演讲,总共不过一分钟。他说:“为了悼念周恩来,联合国下半旗,这是我决定的,原因有二:一是,中国是一个文明古国,她的金银财宝多得不计其数,她使用的 币多得我们数不过来。可是她的周总理没有一分钱存款!二是,中国有10亿人口占世界人口的1/4,可是她的周总理没有一个孩子。你们任何 的元首,如果能做到其中一条,在他逝世之日,总部将照样为他降半旗。”说完,他转身就走,广场上外交官各个哑口无言,随后响起雷鸣般的掌声。”

50多年革命生涯,26年总理任期,他理想坚定,高风亮节,功勋卓著,虚怀若谷;他是 的“总服务员”,呕心沥血,鞠躬尽瘁。1976年的今天,周总理逝世,享年78岁。去世的时候,他没有子女和遗产,却有十里长街百万群众流泪送别…如今,

锦绣河山,国泰民安,十里长街,盛世依然,

在开国大典阅兵式上,我们的飞机不够,只有17架,您说:“飞机不够,我们就飞两遍。”如今歼-20横空出世,从木船渡江到自主设计建造“福建号”下水, 军队实力愈发强大。1956年,国产歼-5首飞成功;1958年,国产歼-6首飞成功;1966年,国产歼-7首飞成功;如今,我们已经有了大批歼-10、歼-11、歼-16等第三代半战机以及更强隐身战斗机歼-20。我们可以骄傲地对周总理说:“我们的飞机再也不用飞两遍了!总理,您看见了吗?”